食品表示検定は、一般社団法人食品表示検定協会が主催する検定試験で、食品の表示に関わるルールと知識を広めることを目的としています。特に食品業界で働く方や、食品表示に関連する知識を必要とする方に非常に役立つ資格です。また、試験に合格することで消費者の安全と安心を支えるための重要な知識が身に付きます。

例えば、食品表示法に基づくルールの全般的な理解や原材料名、アレルギー表示、栄養成分表示、消費期限・賞味期限の記載方法、そして、消費者目線での食品表示の活用と食品の安全性や表示の信頼性向上に寄与する知識です。

なお、食品表示検定 中級の合格率は約50%ですので、合格率は比較的高い資格だと思います。

https://www.shokuhyoji.jp/about/record

そして、食品表示検定は民間資格ではありますが、特に小売業では中級は必須の資格で、資格手当の支給や昇格に必須としている企業もあるようです。

試験に合格することは意味があると思いますので、2024年に受けた中級試験から記憶にある内容を学習のポイントとして紹介します。

認定テキストの紹介

認定テキストは420ページありますが、基礎がなくとも、3ヵ月ほどの学習期間で合格することが可能です。公式問題集もやりましたが、あまり役に立たないと感じましたので紹介しません。認定テキストだけで合格が可能だと思います。

最新の認定テキストは改定9版です。食に関わる規則や法律は基日々進歩します。必ず最新の認定テキストで学習しましょう。

[改訂9版]食品表示検定認定テキスト・中級

Amazonリンク:https://amzn.to/4aW69pU

学習のポイント

私が受験した時は改定8版の範囲でした。2025年から改定9版のテキストからの出題となりますが、基礎となる知識に大きな変更はないと思います。紹介するポイントを認定テキストでしっかり学習することで合格ラインに近づくと思います。確実に合格するためにも認定テキストを幅広く勉強することをおススメします。合格は第3と第4章を十分に理解することが大切です。

・加工食品と生鮮食品の用語定義

下記の表を必ず覚えましょう。

| 食品区分 | 用語 | 定義 |

| 加工食品 | 製造 | その原料として使用したものとは本質的に異なる新たな物を作り出すこと。例)大正えびの殻をブランチングし、赤変させる |

| 加工 | あるものを材料としてその本質は保持させつつ、新しい属性を付加すること。例)マンゴーなどを味や香り向上のために乾燥させる | |

| 生鮮食品 | 調整 | 一定の差異をおこなうが加工には至らないもの。例)米穀、豆類などを収穫後、輸送または保存のために乾燥する |

| 選別 | 一定の基準によって仕分け、分類すること。例)野菜、魚、肉をサイズ分けする |

適格消費者団体による差止請求制度

内閣総理大臣が認定した適格消費者団体が、「不当な勧誘」、「不当な契約条項」、「不当な表示」などの、事業者の不当な行為をやめるように求めること。対象は消費者契約法のほか、景品表示法、特定商取引法、食品表示法に規定されることを覚えておきましょう。

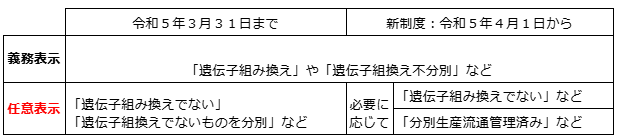

遺伝子組み換え表示

遺伝子組換え農産物を使用していない場合は、「遺伝子組換えでない」等の表示をすることができる。令和5年4月1日から、大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品において、「遺伝子組換えでない」と表示する際の条件が変更されました。表示内容は下記表の通りです。

公正競争規約

景品表示法第31条の規定により、公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けて、事業者又は事業者団体が表示又は景品類に関する事項について自主的に設定する業界のルールです。酒を除く食品は下記36が対象です。

マーガリン類/飲用乳/ナチュラルチーズ・プロセスチーズ及びチーズフード/アイスクリーム類及び氷菓/発酵乳、乳酸菌飲料/果実飲料等/トマト加工品/コーヒー飲料等/豆乳類/レギュラーコーヒー及びインスタントコーヒー/もろみ酢/食品缶詰/粉わさび/削りぶし/凍り豆腐/生めん類/辛子めんたいこ食品/ハム・ソーセージ類/食肉/即席めん/包装食パン/鶏卵/食酢/みそ/ドレッシング類/しょうゆ/食用塩/観光土産品/はちみつ類/ビスケット類/チョコレート類/チョコレート利用食品/ローヤルゼリー/チューインガム/特定保健用食品/エキストラバージンオリーブオイル

計量法

容器包装に入れられ、密封された政令で指定された商品を特定商品といいます。特定商品の例として農産物漬物があります。漬物は内容量300g以下・超えるで表示する漬けた原材料、原材料名、原料原産地名の表示方法が変わります。第4章 4-1-3 農産物漬物を熟読することをおすすめします。

食品表示例

農産物、畜産物、水産物の横断的義務表示次項は必ず覚えましょう。

例えば農産物の国産品の原産地は「都道府県名」、畜産物「国産である旨」、水産物は「漁獲した水域名か養殖場がある都道府県名」などです。

また、食用鶏卵や鮮魚の一般的な名称は「魚介類の名称のガイドライン」にならって表示すること、文字はカタカナ、ひらがな、漢字を単独、混合で表示できるなどを覚えておきましょう。

豆腐のにがり表記や食パンの内容量は間違いやすいので高得点を狙うのであれば覚えておきましょう。

マニアックなところは「こいくちしょうゆ」と「うすくちしょうゆ」の定義やゆでめん・生めんの「公正競争規約に基づく品名」、塩蔵わかめの「使用方法」、乾しいたけの「薄切りしたものは(スライス)」が必要、生カキの「食用・非食用の違い」も覚えておくと良いと思います。

生鮮食品(食用鶏卵)の表示

名称、保存温度、国産の表示以外の都道府県名の採卵表示など

アレルギー表示

令和5年3月9日から特定原材料8品:えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピー ナッツ)

令和6年3月28日から食物アレルギー表示推奨品目20品:アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

品数と品目は必ず覚えておきましょう。アレルギー物質の含有量mgでは発症します。アレルギー物質が含有していることを「可能性がある」の可能性表記は不可です。

添加物の用途と主な物質名

認定テキストに示されている「添加物の用途と主な物質名の表」は必ず覚えましょう。甘味料、着色料、保存料、増粘剤・安定剤・ゲル化剤又は糊料、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、防かび剤(防ばい剤)の8種類は表示の際に用途名併記が必要なことを覚えておきましょう。例えば「酸化防止剤(ビタミンE)」です。

しいたけの栽培方法の表示

「原木栽培」、「菌床栽培」の2種類があります。

果物やばれいしょの防かび剤のお店での表示

「あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、びわ、マルメロ、もも、りんご、バナナ、アボカド、パイナップル、パパイヤ、ばれいしょ」は防かび剤を使用した場合は掲示する必要がありますので品目を覚えておきましょう。

最低限の食品表示は暗記する

弁当・惣菜の容器が透明な事例、ベビー用飲料、もち、はちみつ類、乾燥スープ、調理冷凍食品(冷凍えびフライ)、乾めん・即席めん、乳製品の食品表示例は最低限覚えておきましょう。

第5章 遺伝子組換え食品表示の解説

テキスト文章を覚えておきましょう。

米トレーサビリティと牛トレーサビリティ

牛トレーサビリティは個体識別番号の桁数や日本で飼育された牛から得られた牛肉で内臓は対象外、生食用の基準。米トレーサビリティは帳簿の保管期間や対象業者を覚えておくことをおすすめします。

栄養成分表示の表示順

順番は、 熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量です。 表の名前は「栄養成分表示」です。

景品表示法の優良誤認と有利誤認の違い

商品・サービスの品質や性能を実際より優れていると示すのが「優良誤認表示」です。例えば「国産有名ブランド牛肉であるかのように表示して販売。実はブランド牛ではない牛肉」です。価格や取引条件を有利に見せかけるのが「有利誤認表示」です。

以上、食品表示検定 中級試験を受けて記憶に残っている内容です。何かの役に立ちますように。

あなたのからだにいい「食事」を考える情報となりますように。